Correva probabilmente l’anno 1720 quando al mastrogiurato Giacomo Pazienza ed ai sindaci Bartolomeo Palma, Niccolò Rossi, Francesco Aceto e Geronimo Buttazzo, facenti parte dell’Amministrazione Comunale di San Severo, denunciarono gli abusi e i delitti commessi dai feudatari Paolo ed Antonio di Sangro ai danni dei cittadini di San Severo. Ecco l’oggetto della denuncia:“Gravezze, estorsioni, abusi di giurisdizione, sevizie, oppressioni, maltrattamenti, indebite carcerazioni ed omicidi praticati degli illustri d. Paolo di Sangro principe di S. Severo e d. Antonio di Sangro suo figlio duca di Torremaggiore in tempo del loro governo con l’oppressa città e cittadini di San Severo”. La denuncia è illustrata in maniera circostanziata in ben 50 punti ed evidenzia il clima di terrore che si era instaurato. Non si sa se i cinque firmatari intrapresero insieme il lungo viaggio o se fu il solo sindaco Rossi a recare a chi di competenza la denuncia.

Nel documento si comincia a parlare dell’usurpazione di tutti i beni demaniali di San Severo e dell’appropriazione con violenza di 400 ducati ai danni dell’Università (Amministrazione comunale). Le terre demaniali usurpate venivano poi affittate forzatamente ai cittadini. Paolo e Antonio di Sangro fecero costruire in città un forno, obbligando i cittadini a servirsene e caricando di tasse gli altri forni. Aprirono anche una taverna obbligando i forestieri a servirsene prioritariamente. Ogni anno faceva macellare animali di pessima qualità, obbligando ad acquistarne con gravi danni per la salute. In pieno inverno, poi, faceva tagliare gli alberi di olive dei poveri contadini e se ne servivano per i propri animali, mentre quando i buoi dei coloni venivano sorpresi a pascolare sui territori della règia corte, volavano multe salate. Obbligavano i contadini a prendere in affitto le loro masserie e proibivano la vendita di molte merci per vendere le loro.

Molti cittadini di San Severo furono costretti a prestare servizio gratuito ai baroni: chi si rifiutava era imprigionato nel Castello di Torremaggiore e bastonato sonoramente. Il duca Antonio era solito recarsi di notte presso case private per prelevare donne, anche sposate, e portarle al castello per i propri sollazzi. Si appropriò anche di buoi, cavalli, asini, carri, carrette, materassi, coperte e perfino del letto dei poveri, per cui questi erano costretti a dormire per terra. Organizzava anche, al castello, balli lascivi, obbligando le ragazze del paese a parteciparvi. Inoltre, dopo aver tolto ai poveri le poche vettovaglie, faceva rifornire i pubblici esercizi a prezzi esosi. Spesso i nostri concittadini dell’epoca erano costretti a “regalare” ai di Sangro cavalli, selle, briglie ed armi. Senza processi incarceravano tanti sanseveresi, senza distinzioni di classe. E fu anche proibito ai condannati di fare ricorso ai Regi Tribunali. Usavano perfino violenza per far eleggere alla guida della città persone di loro fiducia.

Paolo di Sangro vendette a privati ed a monasteri territori demaniali usurpati alla città, facendo ammazzare Leonardo Galiano, che si era rifugiato nella chiesa di S. Francesco dei Padri Conventuali di S. Severo, ed Alessandro Diomedes di Torremaggiore. A Giuseppe Giordano, giudice della Regia Dogana di Foggia, fece tagliare la faccia rimanendo impunito, così come per l’approvazione indebita di un titolo riservato ai sovrani (cioè “AUGUSTISSIMA CASA di SANGRO”). I fratelli del Vasto, Antonia Nitto, Giuseppe Malci, Luca Suviero, Michele Marino, Carlo de Santis, Nicolò Cupaiolo, Isabella ed Antonio Pazienza, cittadini di San Severo e Torremaggiore, rinchiusi senza alcun giudizio nel castello, subirono atroci violenze. Vitantonio Capotorto di Rutigliano fu ucciso con un colpo di archibugio. Giovanni Battista Schiavetta subì estorsioni varie; tre sue figlie nubili e la nuora, Lucrezia d’Autilio, furono imprigionate e per le sofferenze quest’ultima abortì.

Antonio di Sangro si spinse oltre. Non contento di aver impoverito tutti, tolse a tanti la vita, facendo bastonare laici ed ecclesiastici, come don Domenico Piccinino di Torremaggiore, per non aver voluto mandare una nipote zitella ai suoi balli lascivi. Sulla pubblica piazza, dai suoi sicari, gli fece frantumare il braccio sinistro. E inoltre fece uccidere Giuseppe Antonio Piccinino, speziale, nipote di don Domenico, per non aver voluto far svergognare altre sue parenti. Il documento di denuncia, che ho riportato nella parte essenziale, si conclude con queste precise parole: “De’ quali Capi … (di imputazione) …li Cittadini di S. Severo, ed altri interessati, estorti ed oppressi ne fanno istanza, e ne cercano giustizia, e per essi li Attuali Governanti di detta Città di S. Severo”.

Le notizie che seguono sono tratte da un articolo scritto da Giacomo Pazienza (discendente del famoso mastrogiurato) sul “NOTIZIARIO STORICO-ARCHEOLOGICO” del CENTRO DI STUDI SANSEVERESI del giugno 1972, stampato per i tipi di Dotoli.

Il 2 marzo 1723 il sindaco Niccolò Rossi, uno dei firmatari, reo di aver portato la denuncia, non sappiamo se con altri, alle corti di Napoli, Madrid e Vienna, fu ucciso con una archibugiata da Giovanbattista de Angelis, per mandato di Gennaro Gaudino, su ordina del duca. Responsabili e mandanti vennero individuati. Il 18 maggio 1723, la causa fu rimessa alla règia procura di Lucera. Nel frattempo a Giacomo Pazienza nacque un figlio, Domenico Antonio, e i di Sangro, per rabbonire il fiero mastrogiurato, fecero battezzare, il 10 giugno 1723, il bambino da un loro congiunto. Ma quando Pazienza seppe che Girolamo del Sordo al processo aveva testimoniato il falso, perché sottoposto ad atroci torture, cosa denunciata pubblicamente nella chiesa di S. Agostino, ruppe gli indugi e, dimenticando i

vincoli affettivi che lo legavano ai di Sangro, radunò il popolo e lo portò alla ribellione contro i tiranni. Atto di coraggio non comune in tempi tanto difficili, in cui incerte erano le leggi e quasi inesistente l’indipendenza del potere giudiziario dalle potenti influenze. Sulla facciata della nostra Chiesa della Pietà, una lapide ricorda l’evento: “PRO PUGNA PATRIA 1723”.

a cura di Domenico Tota

articolo già pubblicato su La Gazzetta di San Severo, 29/01/2000

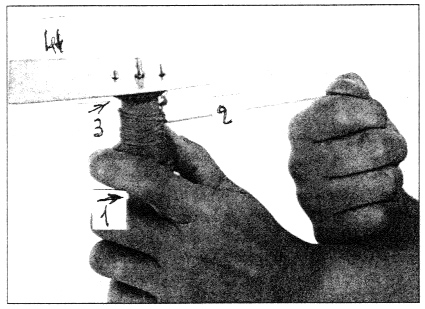

Impugnavano il manico (n. 1), un pezzo di mazza di scopa, con la mano sinistra. Con la destra tiravano con forza una cordicella (n. 2) di circa un metro che avvolgeva un rocchetto (u recelicchie). Il rocchetto (n. 3) girava violentemente, coinvolgendo nel giro vorticoso “a palomma” (n. 4), un pazzo di lamiera di cm 3 x 7, con le punte taglienti. Alla maniera degli aerei di allora, che avanzavano facendo avvitare l’elica nell’aria, e tenendo conto dei principi dell’aerodinamica, “a palomma”, roteando, saliva fino ad un’altezza di una trentina di metri. Le rondini, abbagliate dal luccichio del metallo, cercavano di afferrare col la bocca quello che credevano cibo ma si ferivano e cadevano mentre l’aiutante andava a prendere la preda. Il gioco crudele durava tutto il pomeriggio. Solo qualche giorno fa, uno di quei “cacciatori” mi ha rivelato cosa ne facessero delle rondoni uccise: <<Maiè, à fème iev assà…a chèse ce facemm nu bell suffrettille!>> (Maestro, la fame era parecchia e a casa ci facevamo un bel soffritto!). Altri ragazzi si arrampicavano sui pali della luce e lanciavano in aria piume sottili e cerchi di carta, per attirare l’attenzione delle rondini. Qualche rondine si infilava nel cerchio e, non potendo più battere le ali, cadeva al suolo. Sono un educatore e quindi ho voluto spiegare ciò a puro titolo d’informazione. Le rondini non ci sono più “recelicchie” non sono più in commercio e se qualcuno volesse provare a costruire il marchingegno stia attento agli occhi propri e di chi sta attorno. Non vorrei essere accusato di…istigazione a delinquere.

Impugnavano il manico (n. 1), un pezzo di mazza di scopa, con la mano sinistra. Con la destra tiravano con forza una cordicella (n. 2) di circa un metro che avvolgeva un rocchetto (u recelicchie). Il rocchetto (n. 3) girava violentemente, coinvolgendo nel giro vorticoso “a palomma” (n. 4), un pazzo di lamiera di cm 3 x 7, con le punte taglienti. Alla maniera degli aerei di allora, che avanzavano facendo avvitare l’elica nell’aria, e tenendo conto dei principi dell’aerodinamica, “a palomma”, roteando, saliva fino ad un’altezza di una trentina di metri. Le rondini, abbagliate dal luccichio del metallo, cercavano di afferrare col la bocca quello che credevano cibo ma si ferivano e cadevano mentre l’aiutante andava a prendere la preda. Il gioco crudele durava tutto il pomeriggio. Solo qualche giorno fa, uno di quei “cacciatori” mi ha rivelato cosa ne facessero delle rondoni uccise: <<Maiè, à fème iev assà…a chèse ce facemm nu bell suffrettille!>> (Maestro, la fame era parecchia e a casa ci facevamo un bel soffritto!). Altri ragazzi si arrampicavano sui pali della luce e lanciavano in aria piume sottili e cerchi di carta, per attirare l’attenzione delle rondini. Qualche rondine si infilava nel cerchio e, non potendo più battere le ali, cadeva al suolo. Sono un educatore e quindi ho voluto spiegare ciò a puro titolo d’informazione. Le rondini non ci sono più “recelicchie” non sono più in commercio e se qualcuno volesse provare a costruire il marchingegno stia attento agli occhi propri e di chi sta attorno. Non vorrei essere accusato di…istigazione a delinquere.